脳ドックの検査項目・費用、受けた方がいいケースを徹底解説

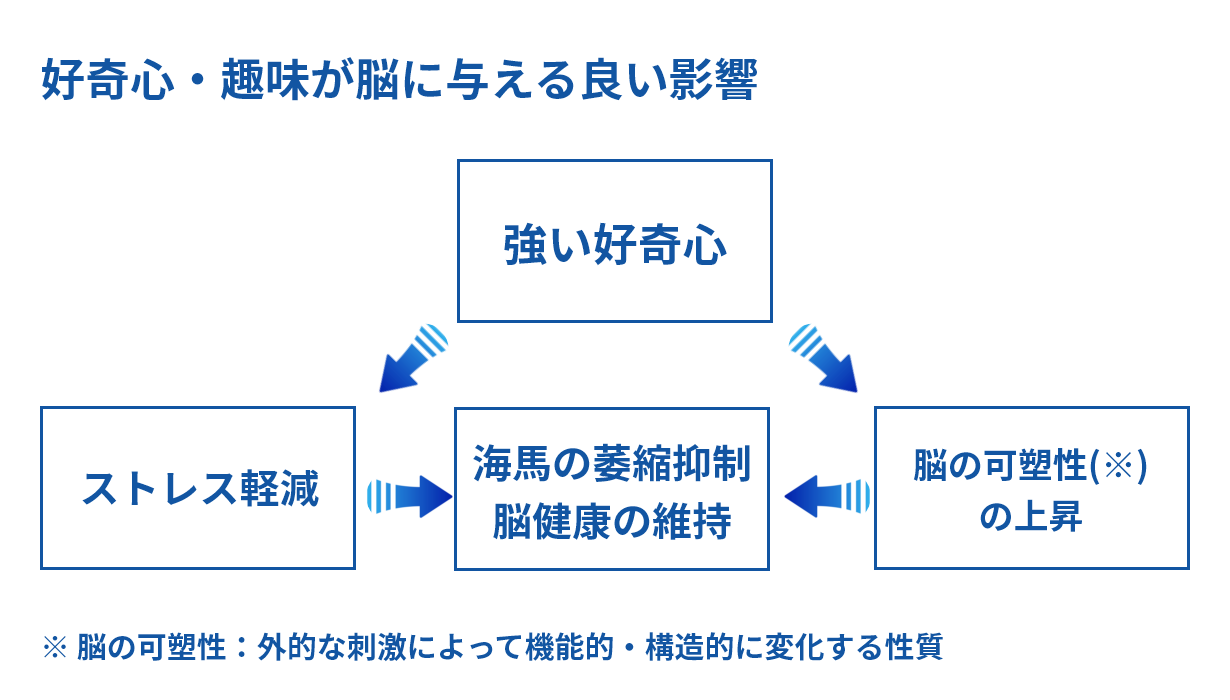

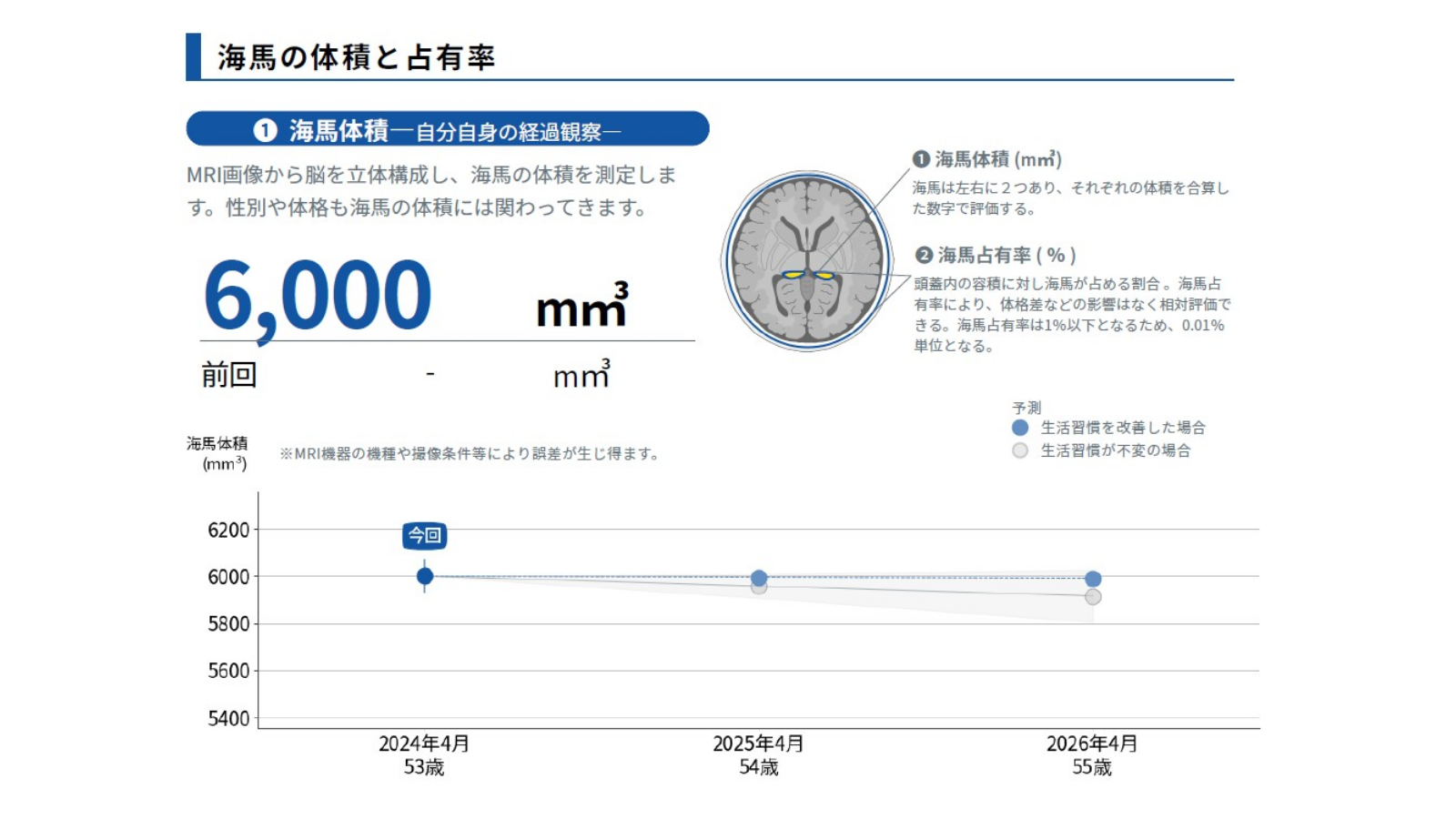

好奇心を持って物事に取り組むことは、海馬の萎縮を抑え、脳の健康につながることがわかっています。

この記事では、好奇心を持つときの脳の動きと、何歳になっても脳が成長するための好奇心の持ち方について解説します。

目次

●脳ドックとは

・脳ドックの概要

・脳ドックの検査内容

●脳ドックの流れ

●脳ドックを受けた方がいいケース

・健康診断で基準値を外れた項目が多い

・ストレスが多い

・強い頭痛がある

・脳卒中・認知症の家族歴がある

●脳ドック受診者の声

●脳ドックを受けるために必要な時間

●脳ドックの費用

・脳ドックの補助金・助成金

●脳ドックの選び方

・病院・クリニックの場所

・受診のしやすさ

・MRI

●最後に