海馬とは

海馬は記憶をつかさどる脳の部位

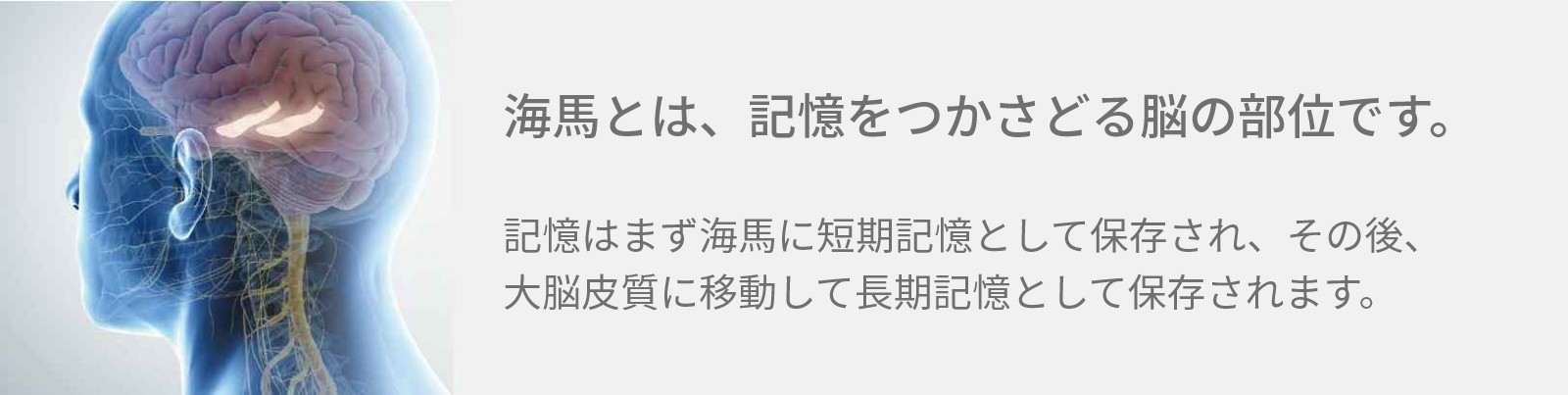

海馬とは、記憶をつかさどる脳の部位で、脳に記憶を保持するための役割を果たしています。記憶はまず海馬に短期記憶として保存され、その後、大脳皮質に移動して長期記憶として保存されます。

新しく覚えたことは、普段から使っていないと忘れてしまいますが、これは、海馬が忘れてもよい情報と認識することで、人は忘れるとされています。

海馬とは、記憶をつかさどる脳の部位で、脳に記憶を保持するための役割を果たしています。記憶はまず海馬に短期記憶として保存され、その後、大脳皮質に移動して長期記憶として保存されます。

新しく覚えたことは、普段から使っていないと忘れてしまいますが、これは、海馬が忘れてもよい情報と認識することで、人は忘れるとされています。

海馬は記憶力や集中力などの認知機能の低下に先行して20・30代より萎縮が始まる一方、海馬は神経の生まれ変わり(神経新生)によって、何歳になっても萎縮を抑え、大きくすることもできる部位であることが分かっています。

海馬が健康に保たれていることで記憶力・学習能力・判断力などの向上が見込まれますが、海馬の萎縮が進むと認知機能の低下や認知症リスクが高まります。

特に生活習慣の良し悪しを海馬は敏感に察知し、増大や萎縮といった変化として反応が出ると言われています。

海馬に良い生活習慣は、運動習慣、バランスの良い食事、十分な睡眠、楽しく会話をすること、知的好奇心をもって物事に取り組むことなどです。その一方で、海馬の萎縮要因となる生活習慣は、過度なストレス、睡眠不足、過度のアルコール摂取、喫煙などです。