東北大学 瀧靖之教授に聞く「脳からはじめるヘルスケア」

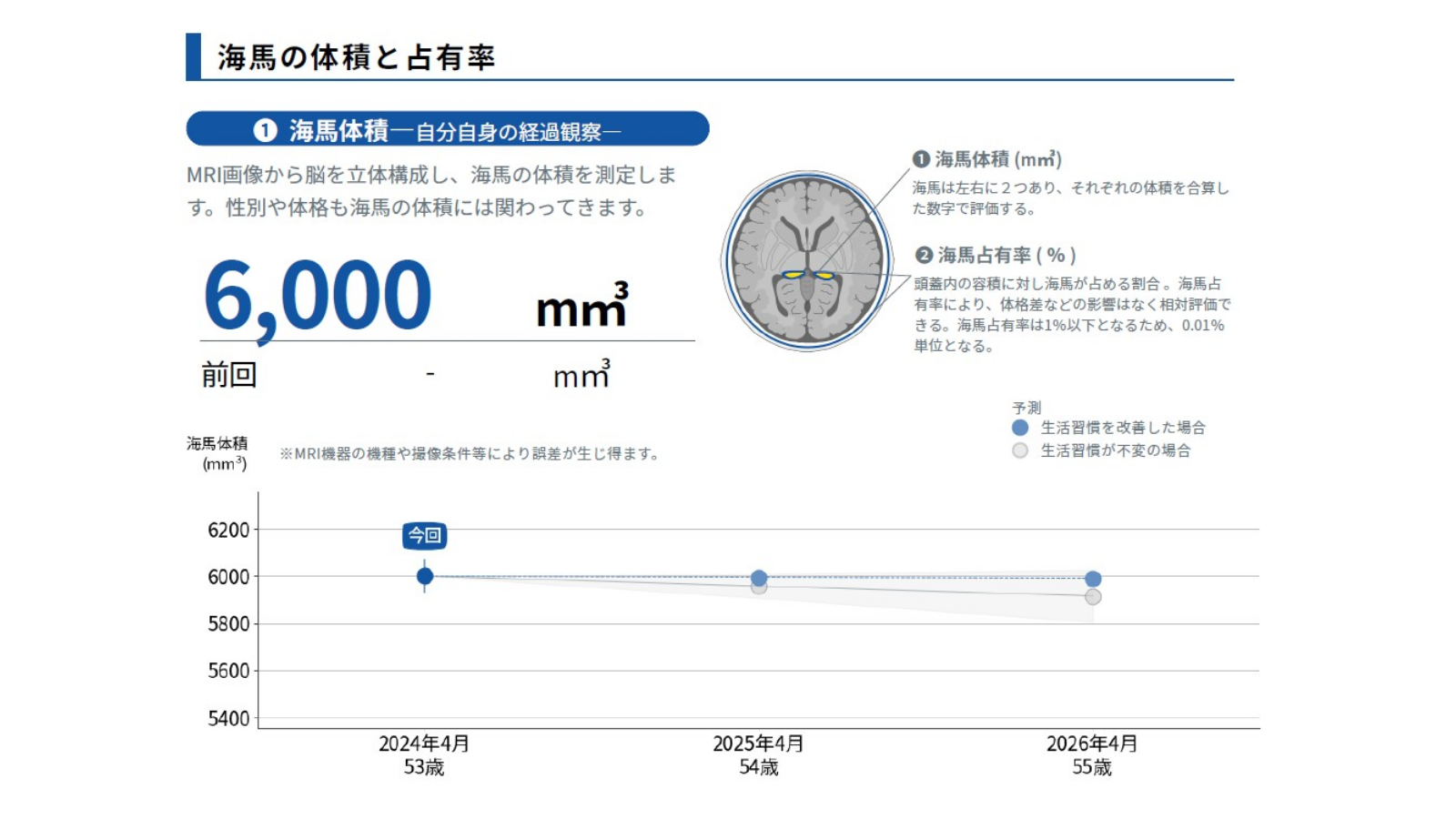

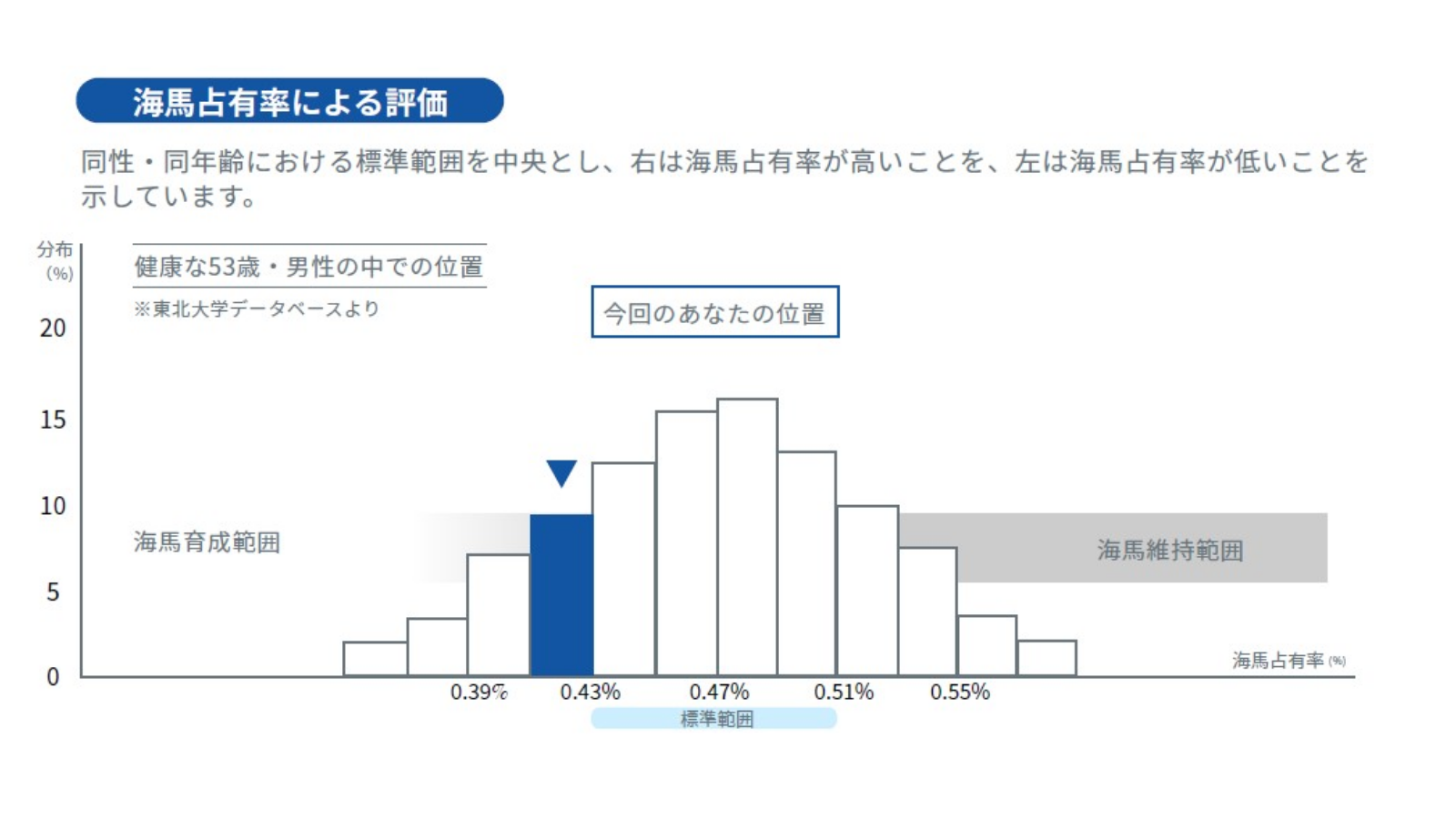

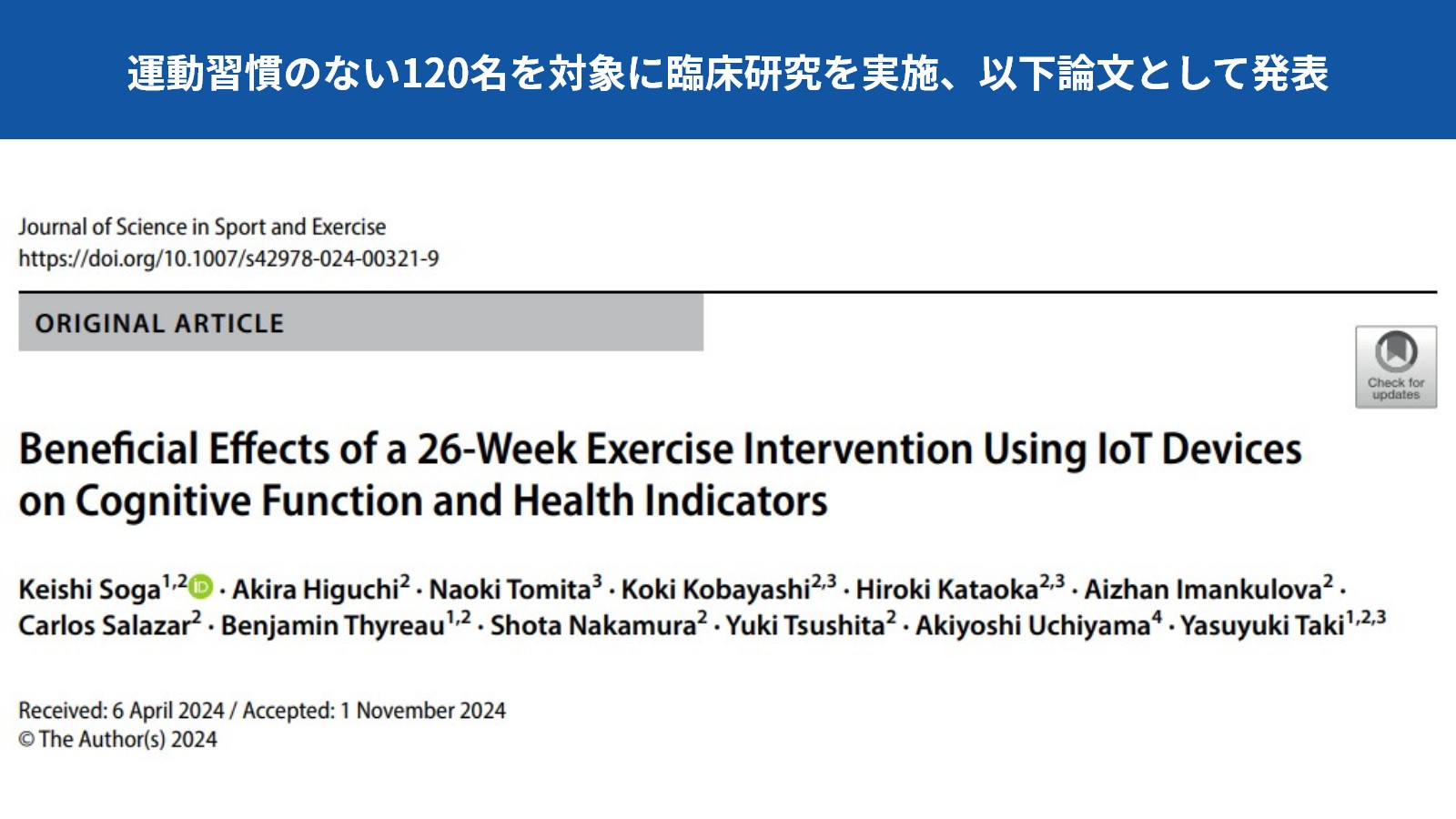

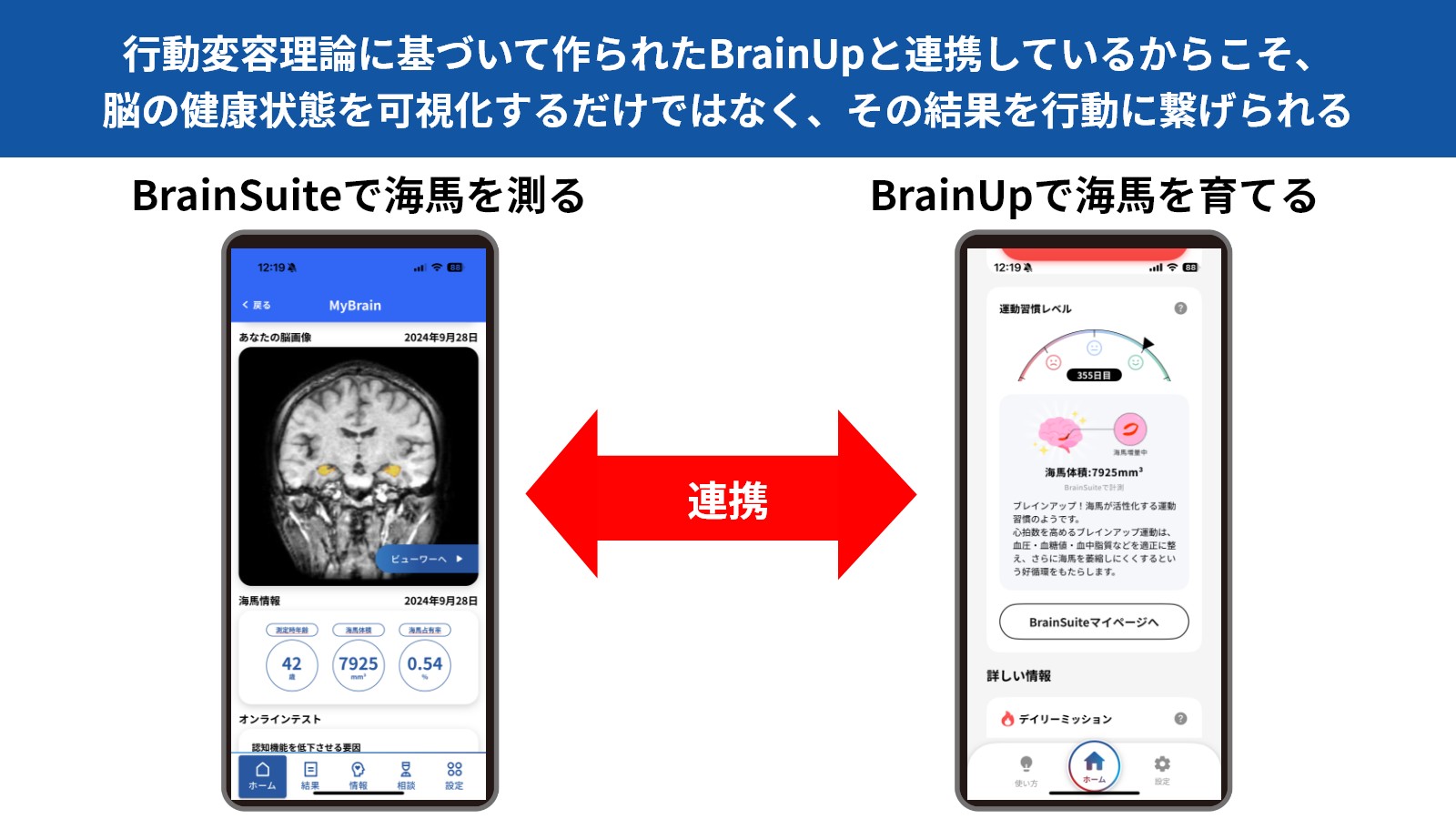

CogSmart(以下「当社」)では、「脳からはじめるヘルスケア」をコンセプトに、海馬測定MRI検査「BrainSuite(ブレインスイート)」や海馬育成アプリ「BrainUp(ブレインアップ)」を提供しています。

本記事では、東北大学加齢医学研究所

教授・当社代表の瀧 靖之(たき やすゆき)先生(以下「瀧教授」)に、BrainSuite・BrainUpに関する「よくあるご質問」について伺っていきます。

目次

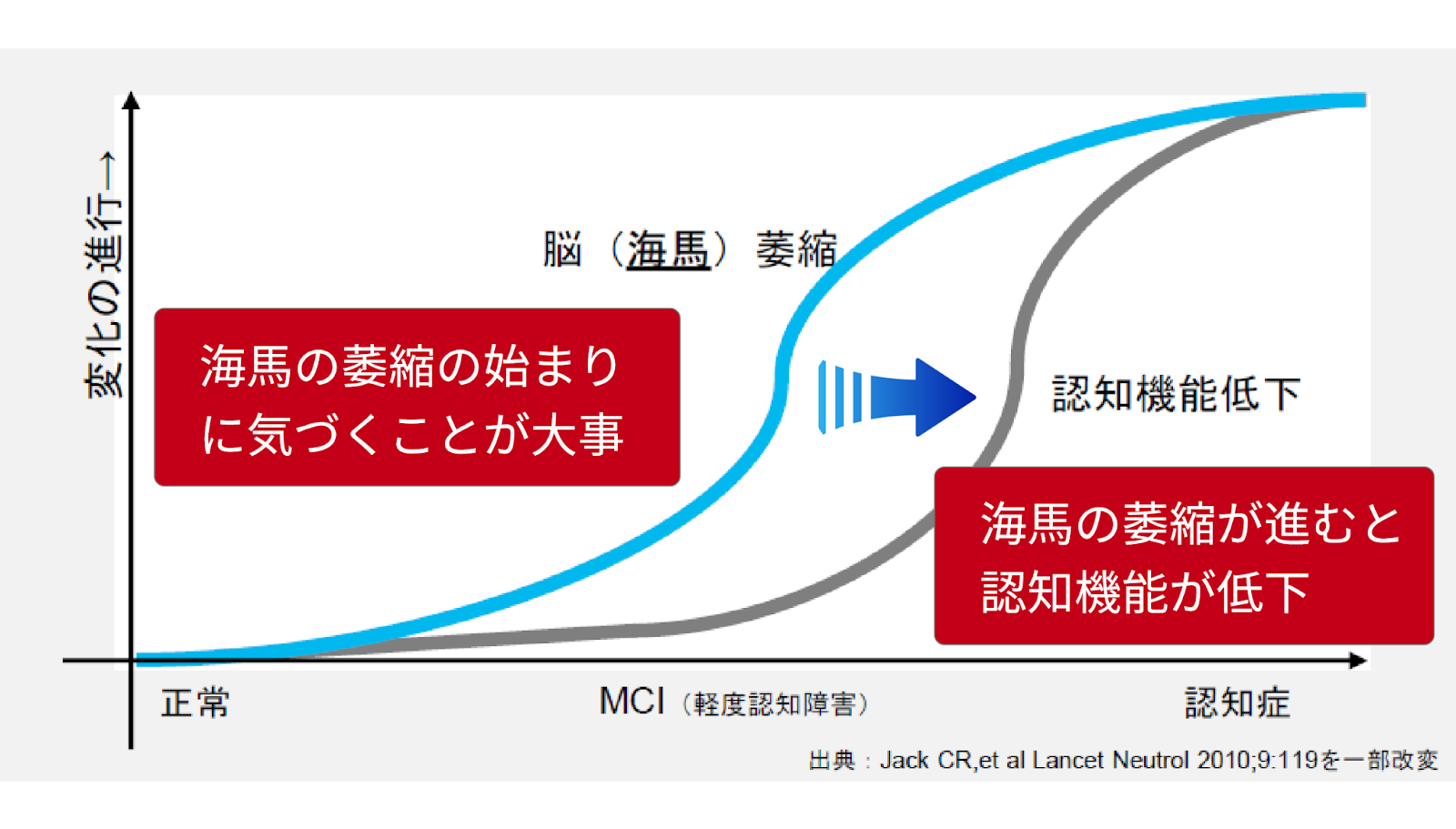

1. 海馬に着目した理由

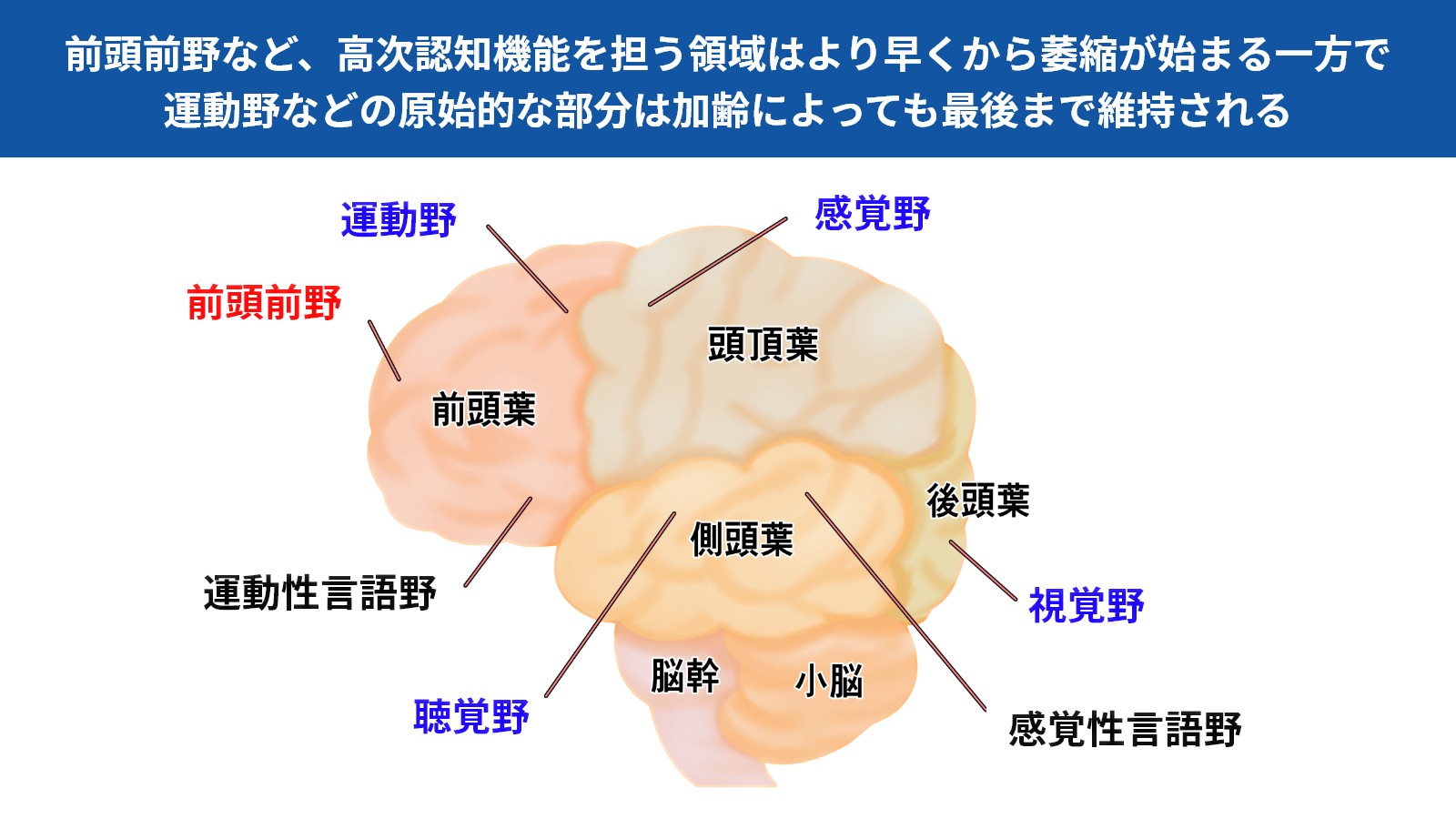

2. 海馬に良い生活習慣は、脳全体にも良い

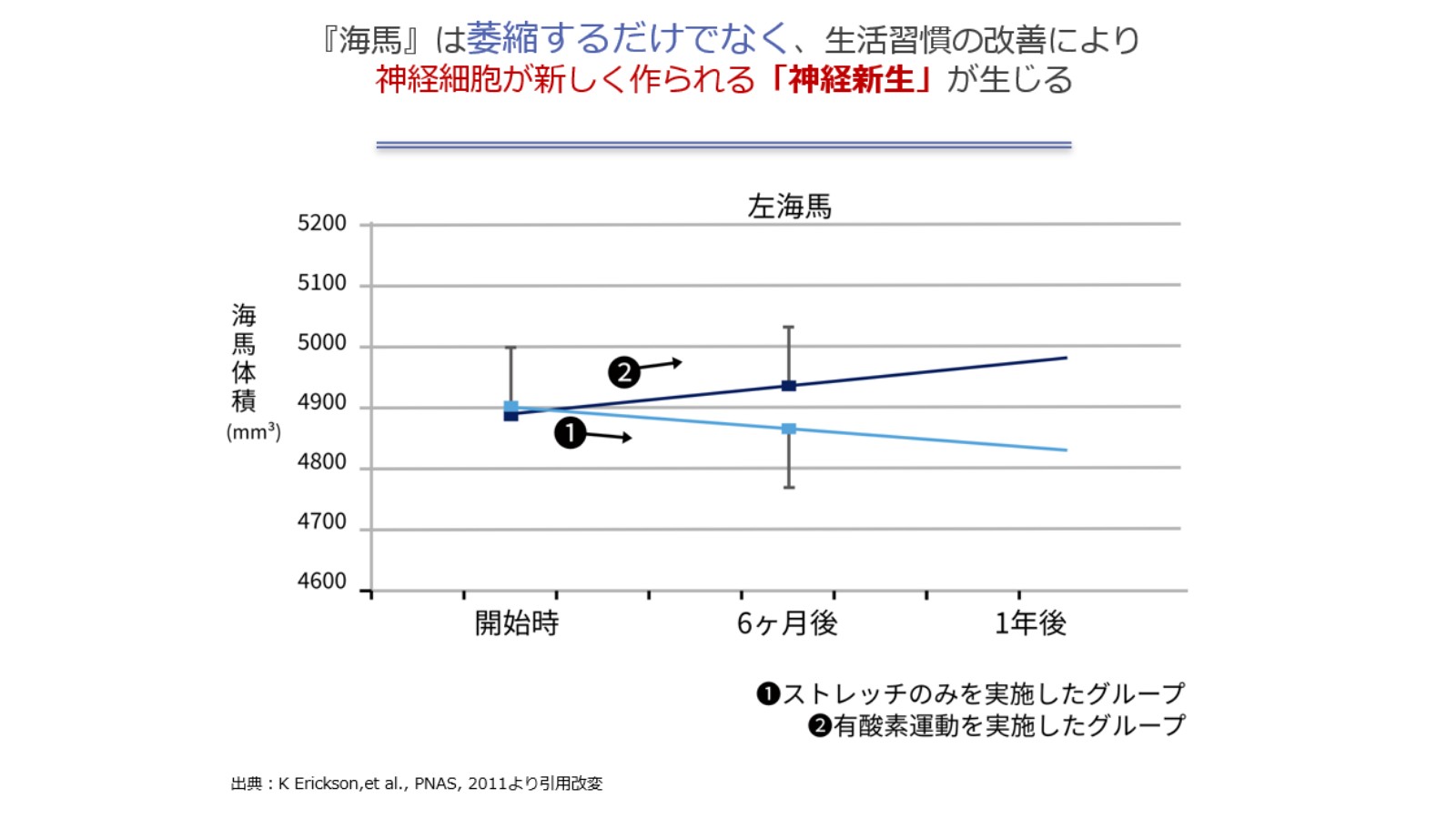

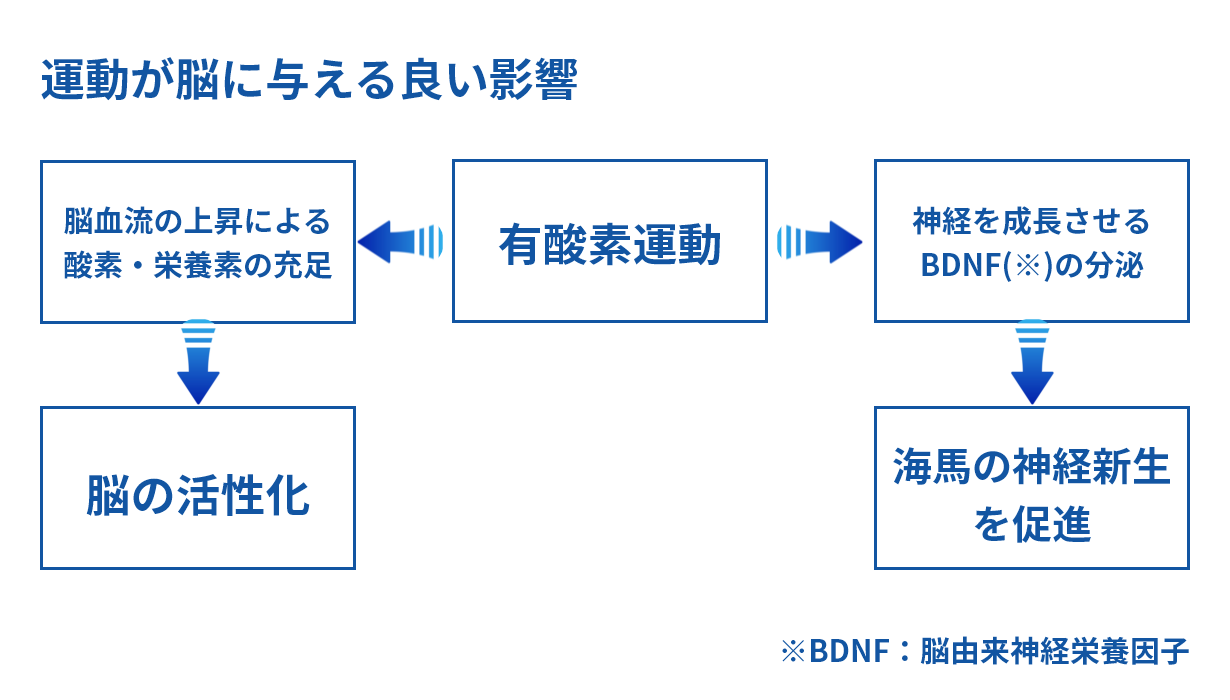

3. 海馬に良い生活習慣として、有酸素運動に着目した理由

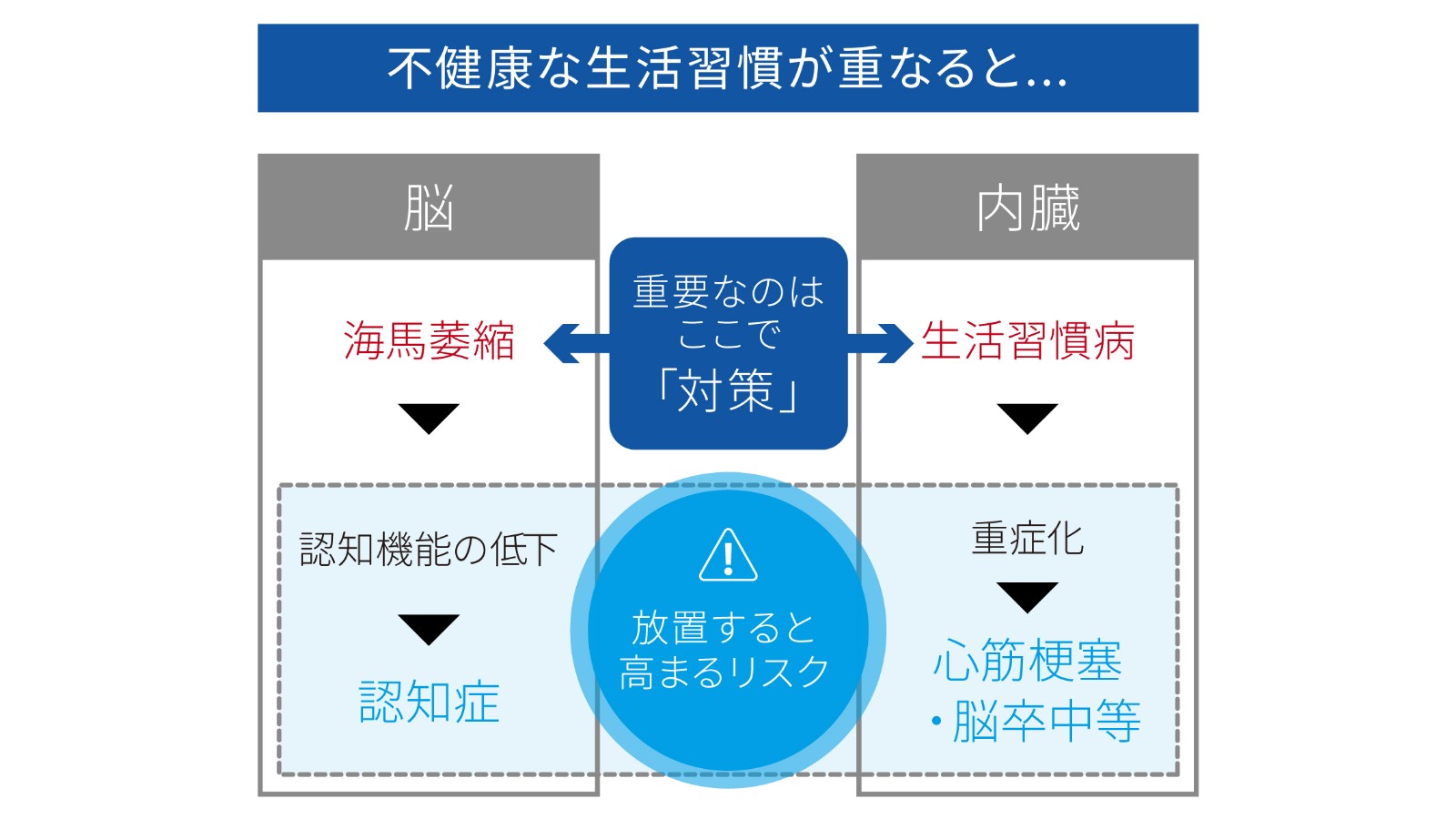

4. 海馬に良い生活習慣が「脳からはじめるヘルスケア」と言える理由

5. BrainUpの他のアプリとの違い

記事公開日:2025年3月26日

最新更新日:2025年3月26日